-

シーンから探す

- キッチン家電

- トップス

- 神奈川県の自転車

- ハンドメイド その他

- バイク

- 岡山県のその他

- ワンピース

- 小物

- 照明(ライト)・ランプ

- バッグ

- アイドル

- スポーツ別

- 生活家電

- 店舗用品

- バイク

- スキンケア/基礎化粧品

- ピンズ・ピンバッジ・缶バッジ

- その他

- ジャケット・アウター

- パーツ

- スカート

- 工具、DIY用品

- カラーリング・白髪染め

- インテリア小物

- インテリア/住まい/日用品 その他

- メンズバッグ

- スキー場

- 素材/材料

- カメラ

- 優待券/割引券

- フィギュア

- ホビーラジコン

- ミリタリー

- テレビゲーム

- テレビ

- パソコン

- その他

- その他

- 置物

- ジーンズ/デニム

- キッチン家電

- テレビ/映像機器

- アウトドアウエア

- バッグ

- カメラ、光学機器

- PC/タブレット

-

贈る相手から探す

- フィギュア

- ジャケット・アウター

- 調理器具

- iPhoneアクセサリー

- 工具、DIY用品

- ジャケット・アウター

- 生活家電

- スマートフォン/携帯電話

- メンズファッション

- 文房具

- 工芸品

- 生地

- 布団・毛布

- 電子楽器

- 宿泊券

- CD

- センターテーブル・ローテーブル

- 財布・ケース・小物入れ

- フィッシング

- 生活家電

- ジャケット・アウター

- 北海道のその他

- ジャケット・アウター

- ショッピング

- クラブ

- メモリアル/セレモニー用品

- ジャケット・アウター

- 漫画、コミック

- トップス

- 脱毛・除毛クリーム

- 小物

- スキンケア/基礎化粧品

- フィッシング

- パーツ

- 冷暖房、空調

- 店舗用品

- 小物

- ノンフィクション、教養

- その他

- メンズファッション

- フィギュア

- 優待券/割引券

- 趣味・スポーツ・実用

- 美容液

- その他

- DVD

- 工具、DIY用品

- 人文、社会

- 東京都のその他

- ミュージシャン

- アウトドア

- カテゴリから探す

- おまとめ注文・法人のお客様

図録本西大寺舎利塔十二天像写真解説金銅宝塔鉄宝塔五瓶舎利勅封仏舎利塔水晶宝珠水晶舎利容器愛染明王像国宝重文密教法具金工仏教美術叡尊 購入

-

商品説明・詳細

-

送料・お届け

商品情報

残り 5 点 9,800円

(827 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月06日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

-

ラッピング

対応決済方法

- クレジットカード

-

- コンビニ前払い決済

-

- 代金引換

- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥284,258 まで対応可能)

- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)

-

以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます

みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行

りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

-

![[購入者決定の為、受付終了]LOWYA チェア付きパソコンデスク ガラス ウッド 書斎デスク お買得!](https://d1d7kfcb5oumx0.cloudfront.net/articles/images/649edb915f13f42498c39c3f/slide_file.jpg)

![[未開封/未使用] QE2 クイーンエリザベス2世 12年 シングルモルト 黒陶器ボトル 760ml 重さ1569g 49% スコッチ 替え栓 古酒 箱付き同梱可](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0511/user/3f069ef7de57b199727cd189db73a2c039821976ff0ac33cb5a2c3d28eb93adc/i-img904x1200-17322497974858zun1ht209709.jpg)

![[美品]ダコタ ラポール レザー トートバッグ A4収納可能](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m47149248593_1.jpg)

【即決】ご入札いただければすぐにお取引が成立します。

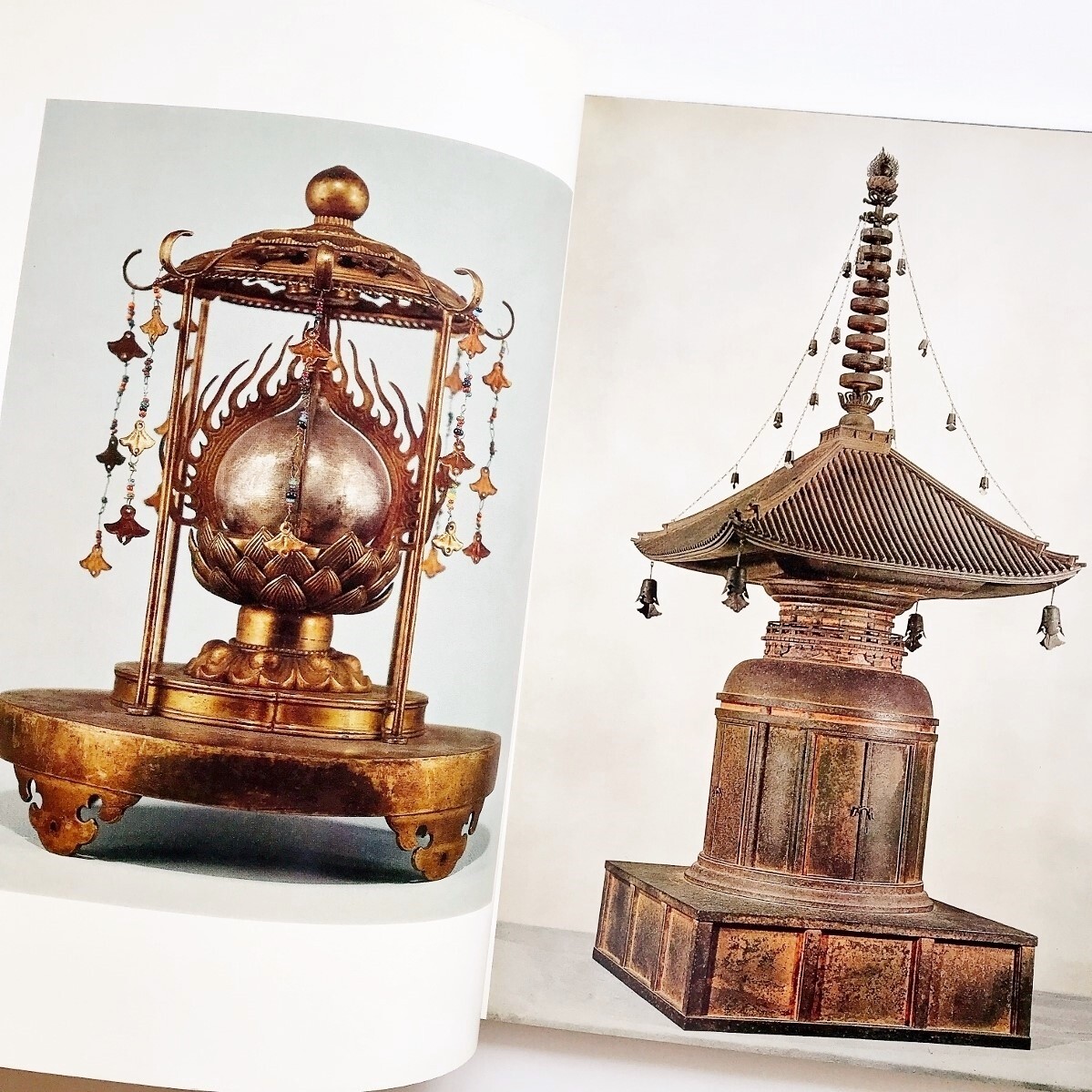

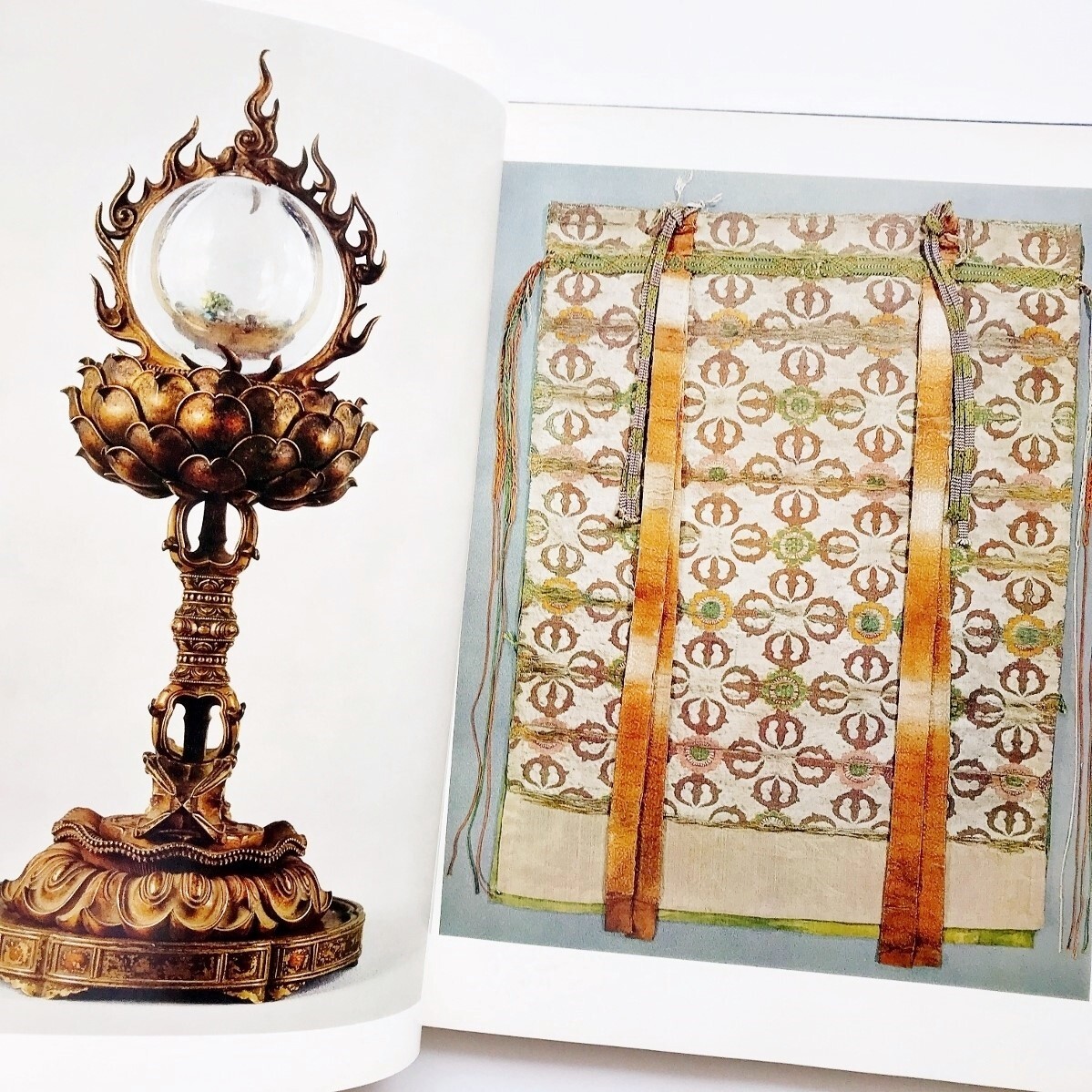

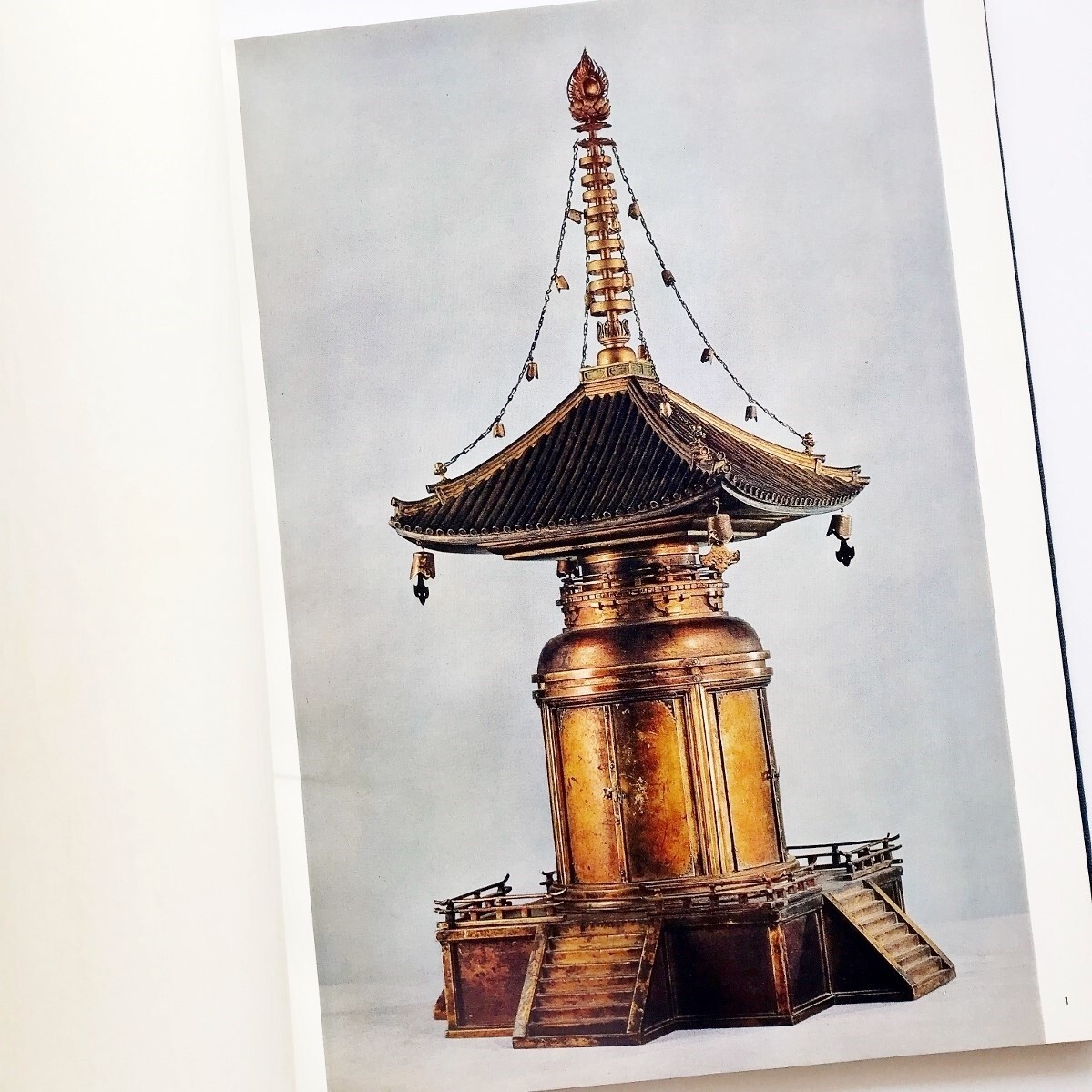

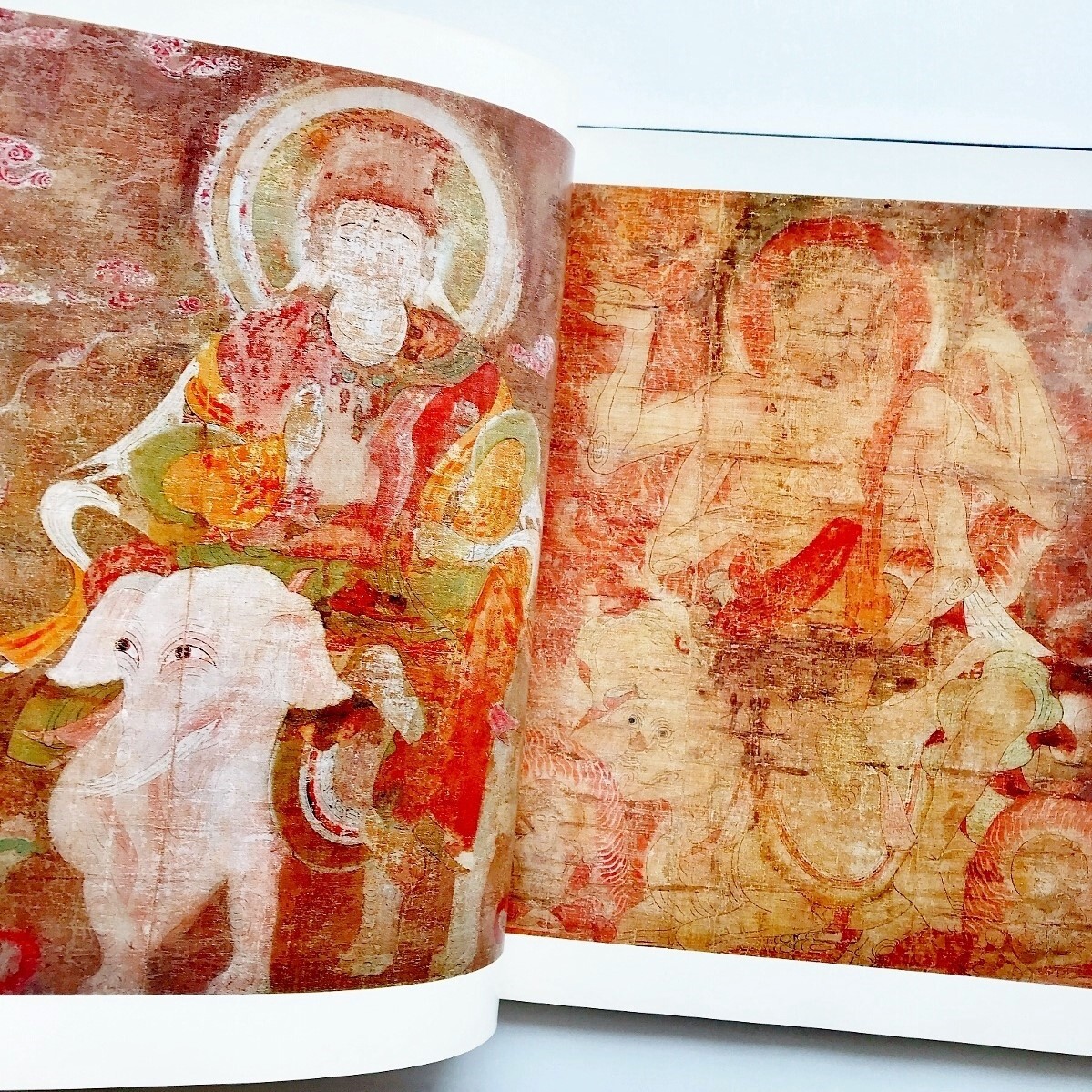

希少大型図録本 西大寺 舎利塔 十二天 愛染明王 写真解説 真言律宗 叡尊 仏舎利信仰 水晶舎利容器 密教法具 仏教美術 宝珠形舎利塔 水晶宝珠 金銅宝塔 鉄宝塔

岡田譲・永野太造 岩波書店 1974年 66ページ 約33x26x1.2cm カラー16ページ 本文モノクロ 金箔押し布張上製本

※絶版 ※別刷りの図版一覧表付き

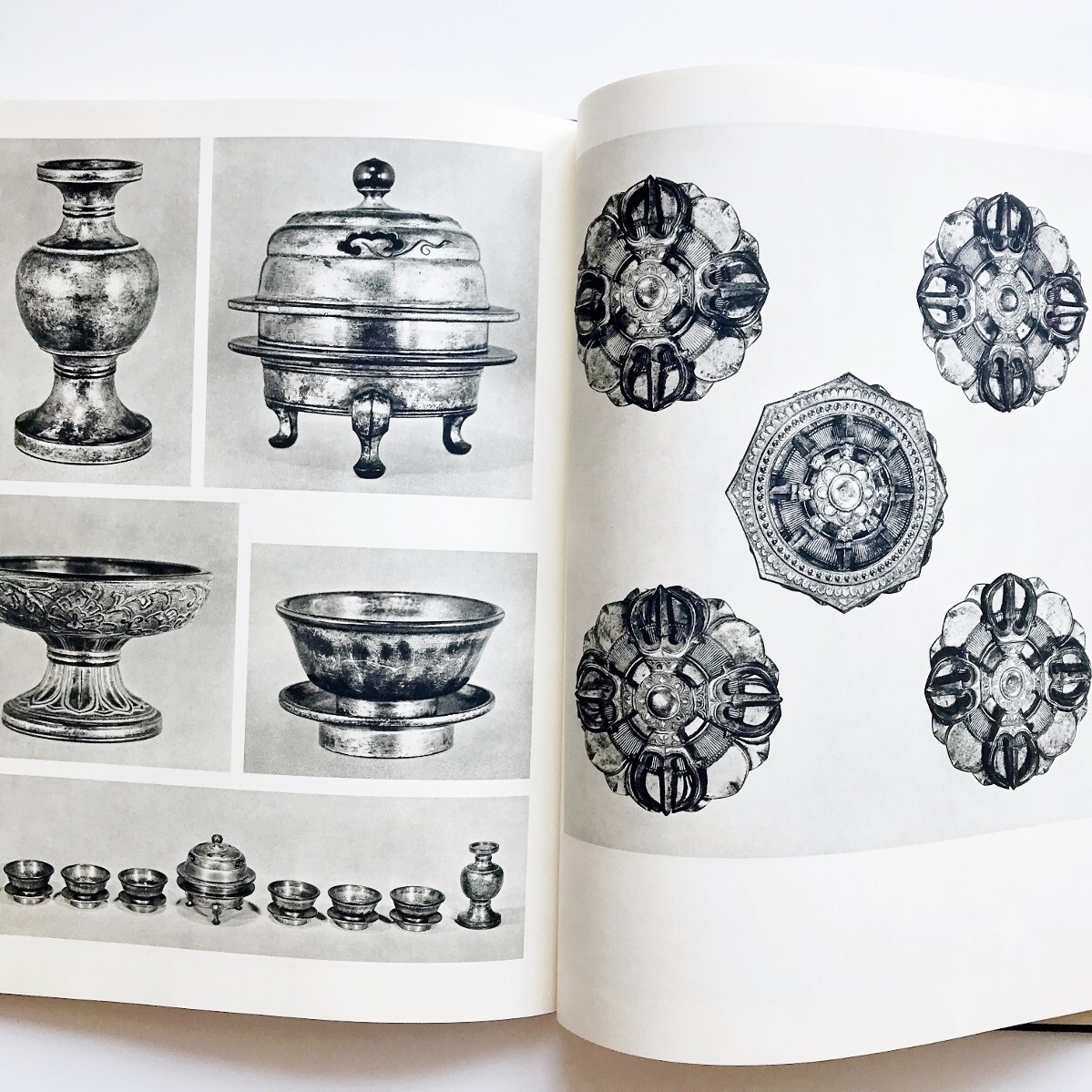

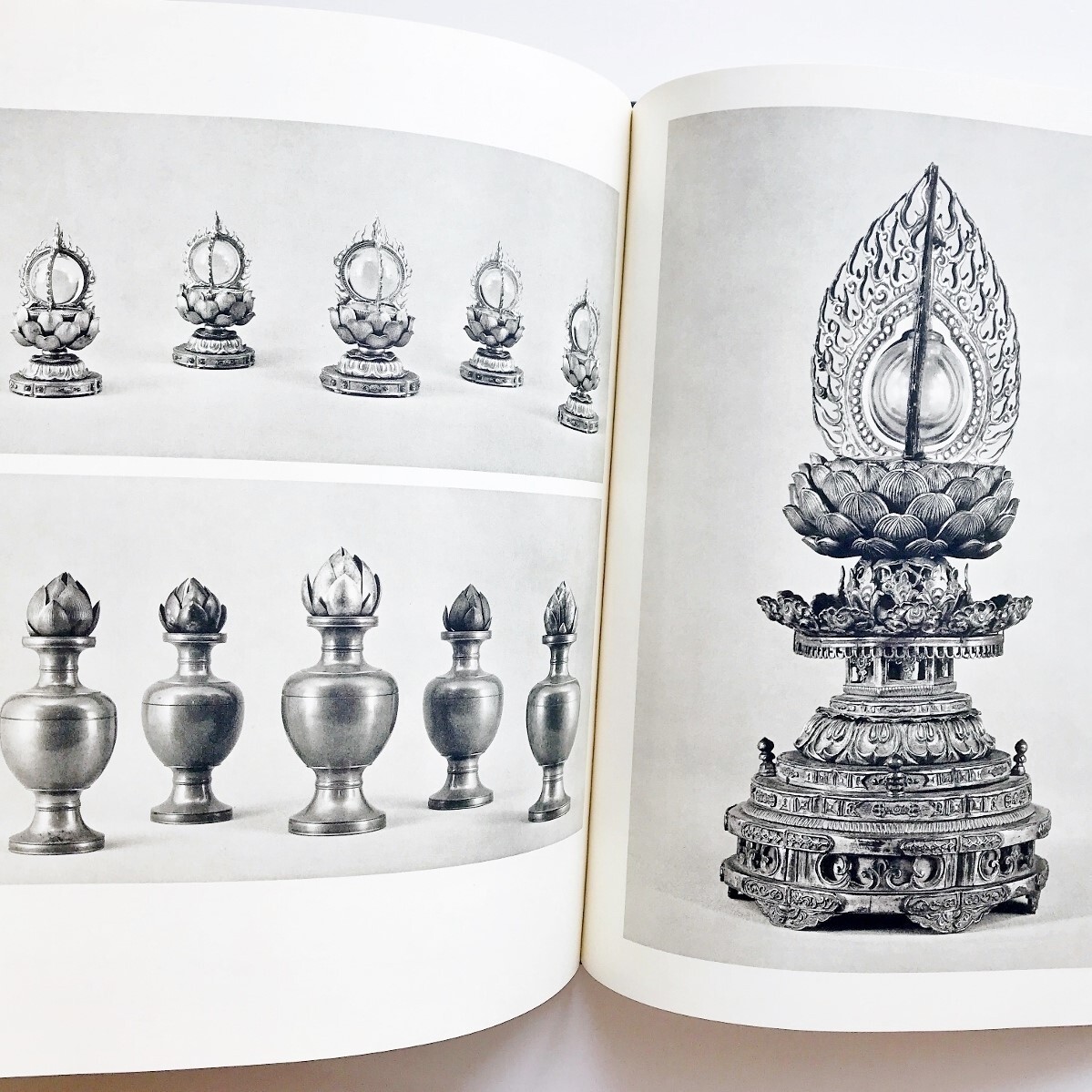

西大寺の歴史と叡尊の事績に触れながら、同寺に伝わる鎌倉時代の国宝、重要文化財を含む舎利塔や密教法具などの金工芸、十二天像、愛染明王像、叡尊感得のたいへん複雑な型式の宝珠形舎利塔、亀山天皇勅封の舎利塔、など48点を紹介し、写真解説。論考テキストには追加図版19点収録。 密教美術、鎌倉密教、仏像、密教法具、舎利信仰、金工、仏教工芸、骨董品、古美術など愛好家必携の、 大変貴重な資料本です。

【目次】 カラー写真図版 モノクロ写真図版 叡尊と西大寺の工芸 岡田譲 叡尊以前 叡尊と南都仏教 舎利信仰と舎利奉籠 金銅宝塔と鉄宝塔 舎利塔の種類 透彫舎利塔と勅封舎利塔 密教法具 鎌倉密教

【叡尊と西大寺の工芸】岡田譲 より一部紹介 西大寺の名を聞くとわれわれはすぐさま叡尊と舎利塔を想い浮べる。現在の西大寺からは、創建当初の面影を偲ぶよすがはあまりにも失われているのである。『西大寺資財流記帳』(以下『資財帳』という)をみると、居地三十一町、薬師・弥勒の両金堂からなる金堂院を中心に、高さ15丈、五重の二基の塔、十一面堂院・西南角院・東南角院・四王院・小塔院・食堂院・馬屋房・政所院・正倉院という壮大な規模が記され、それらの堂内には実に数多くの仏像が安置され、仏画の障子絵や諸調度で荘厳される壮麗なたたずまいが説明されている。まさに奈良時代の終末期を飾る大寺の結構に目をみはる思いにさせられるのだが、いまそれらのほとんどすべてが失われてこの目で捉えることはできない。しかし、それに代って、叡尊という強烈な個性の存在と叡尊ゆかりの舎利塔などの工芸遺品によって、鎌倉時代の西大寺が強く印象づけられるのである。この小文では、西大寺の歴史と叡尊の事績に触れながら、同寺に伝わる鎌倉時代の舎利塔や密教法具などの工芸について述べてみたい。

ほか

【作品解説】より一部紹介 金銅宝塔壇塔 国宝 文永7年(1270) 金銅製 総高 宝塔91.0cm 宝珠形舎利塔21.5cm 叡尊が文永7年に銅細工師と鋳物師に命じて造らせたもので、叡尊関係の舎利塔と伝えるものは西大寺に幾つか数えられるが、由緒のはっきりしているのは、これと鉄宝塔の二点である。宝塔の構造は、相輪をいただく屋根、塔身、基壇からなり、塔身につく扉を開くと,菱格子を通して中の舎利塔がみえる仕組になっている。中の舎利塔は、蓮華座上に四方火?付きの銅製鍍銀宝珠を据える、いわゆる宝珠形舎利塔で、四本の柱に支えられた天蓋の下に安置される。 宝塔は鋳物の部分と鍛金・彫金の銅細工の部分が巧みに按配されて、工芸作品というよりは建築模型という方が当っているほど、細部に至るまでゆきとどいた拵えになっている。宝塔形の舎利塔では、古く保延4年(1138)銘の、法隆寺献納宝物中のものがあるが、両者の比較において、これは意匠の写実的表現という鎌倉時代の特色を遺憾なく示している。

鉄宝塔・五瓶舎利 国宝 弘安7年(1284) 鉄製 総高 宝塔172.7cm 白銅製 総高 舎利瓶(大)33.5cm(小)29.7cm 舎利容器(大)14.8cm(小)13.3cm これは叡尊が弘安6・7年にわたって大工藤原宗安らに造らせたことが、塔の中心柱に刻まれた銘文によって明らかにされる。構造は金銅宝塔とほぼ同じだが、この方は省略の部分もあって端正な趣きをだしており、細工のとりわけ難かしい鉄鍛造技術によってこれだけすっきりと仕上げたのは愕くべきことである。 宝塔内に舎利瓶五具が納められるが、これは口に未敷蓮を挿した花瓶形で、それぞれ蓮華の金質、蓮弁の刻文に相違はあるものの、形状に大差なく、ただ一具だけが大形につくられている。これらは宝塔内に大形舎利瓶を中心に、巽(南東)・坤(南西)・乾(北西)・艮(北東)の四方に配される。 この瓶の中には、さらに水晶宝珠の金銅舎利容器が納められる。 この宝塔・舎利瓶・舎利容器を一具にして、舎利を奥深く安置する舎利崇敬のアイデア、ならびにそれらの巧妙な意匠、入念な技術は、叡尊そのひとの意向をかなり強く反映しているように思われる。

舎利塔 伝亀山天皇勅封 重要文化財 建武2年(1335) 金銅製 総高 舎利塔33.9cm 水晶舎利容器径7.65cm 宝珠を安置する蓮華座を、五鈷杵が支える珍しい形の舎利塔で、東京国立博物館に密観宝珠舎利塔と呼ばれる同時代の類品がある。ただし、西大寺宝珠形舎利塔は五鈷杵が蓮台に横たわるもう一つの五鈷杵の中央部に立つのに対し、東京国立博物館の分は蓮台上の八角輪宝の上に立ち、前者の宝珠が水晶であるのに後者のそれは銅製鍍銀となっている。 水晶宝珠の内に緑糸で括った紙包みがあり、これが亀山天皇勅封の舎利と伝えられているもので、その由緒は、『行実年譜』にみられる、建治2年(1276)に亀山上皇が叡尊より菩薩戒を受けられ、翌年には宮中で法を聴かれた礼として弘法大師伝来や鑑真和上将来によるなどの五粒の仏舎利を上皇から賜る、という記事によるものと思われる。だが、近年の調査によって建武2年の銘がみつかり、寺伝より下る製作年代が明らかとなった、建武2年という南北朝にはいっての作だが、その写実的表現になる動きのある宝珠の火焔、よく引き締った素文の蓮弁、力強く張りのある五鈷杵などすべて鎌倉時代意匠の特色をよく遺している。

舎利塔 伝叡尊感得 重要文化財 応永21年(1414) 金銅製 総高 舎利塔29.0cm 水晶舎利容器径4.0cm 宝珠形舎利塔としてはたいへん複雑な形式のもので、たとえば前掲五瓶舎利における宝珠形舎利塔では、宝珠の下に蓮華・敷茄子・蕊・反花・框座という構成になるのに対し、これでは敷茄子と蕊の間に華盤ともう一つ敷茄子と框を加え、さらに反花の下に三重の框(以下略)

愛染明王坐像(愛染堂) 重要文化財 宝治元年(1247) 木造彩色像高31.8cm 秘仏として祀られている愛染堂の本尊である。叡尊の事績にあれほど詳しい『学正記』に記されておらず、それまで製作時期も明確にされなかったのが、昭和30年の奈良国立文化財研究所による調査の際、像内の納入品によって、宝治元年8月18日に、叡尊が大弟子範恩が大檀越となり、仏師善円によって造立されたことが明らかとなった。 肉身の朱彩鮮やかに、衣文の切金もよくのこる精緻な像で、彫法は手堅く、肢体も張りをおびてよく引き締まる。善円の作では、本像に先だつ旧指図堂所在、嘉禄元年(1225)銘の東大寺釈迦如来像があるが、本像の方が一段と洗練の度が加わった感がある。なお、像内納入品中に錦裂に包まれた金製と銀製の舎利容器が二口あり、上記東大寺釈迦如来像にも経巻などとともに舎利が籠められている。

ほか

【図版一覧】より一部紹介 別刷 制作年・英文・国宝/重要文化財 指定掲載 <カラー> 金銅宝塔 国宝 文久7年(1270) Gilt-bronze pagoda 13th cent. (以下制作年、英文等略) 金銅宝塔 宝珠形舎利塔 鉄宝塔 国宝 透彫舎利塔 国宝 透彫舎利塔 舎利塔(伝亀山天皇勅封) 重要文化財 大神宮御正休厨子戸帳 重要文化財 十二天像 帝釈天 国宝 十二天像 火天 十二天像 水天 十二天像 月天 十二天像 火天・水天 部分 十二天像 水天 部分 十二天像 伊舎那天 部分 十二天像 風天 部分 愛染明王像 重要文化財 全身 <モノクロ> 増長天像 邪鬼 重要文化財 増長天像 持国天像 邪鬼 重要文化財 釈迦如来像 重要文化財 阿シュク如来像 重要文化財 釈迦如来像(本堂)重要文化財 釈迦如来像(本堂) 愛染明王像 全像 愛染明王像 上半身 興正菩薩像 重要文化財 全像 興正菩薩像 頭部 十二天像 焔摩天 十二天像 羅刹天 十二天像 風天 十二天像 毘沙門天 十二天像 伊舎那天 十二天像 梵天 十二天像 地天 十二天像 日天 金銅宝塔 中央部 鉄宝塔 中央部 五瓶舎利 国宝 上 舎利容器 下 舎利瓶 舎利塔(伝叡尊感得) 重要文化財 透彫舎利塔 中央部 透彫舎利塔 部分 透彫舎利塔 部分 透彫舎利塔 上面 大神宮御正体 重要文化財 上 桜花双鶴鏡 下 甜瓜蜘網双鶴鏡 密教法具 独鈷杵 三鈷杵 五鈷杵 五鈷鈴 金剛盤 密教法具 火舎 花瓶 六器 飲食器 一面具 密教法具 羯磨 輪宝 五輪塔

【テキスト内 追加図版】一部紹介 金剛仏子叡尊感身学正記 創建寺地条坊想定図 興正菩薩像 叡尊書状 大黒天像 金銅八角五輪塔(興正菩薩像納入) 金銅宝珠形舎利塔天蓋 鉄宝塔 心柱刻銘 五瓶舎利 金銅宝塔(東京国立博物館蔵) 金銅舎利瓶(放生院蔵) 奈良原山経塚出土 銅宝塔(奈良原神社蔵) 防府天満宮 金銅宝塔 胡宮神社 金銅五輪塔 金銅五輪塔(放生院蔵) 海龍王寺金銅舎利塔 舎利塔(伝亀山天皇勅封)側面 金銅金剛盤裏面刻銘(奈良国立博物館蔵) 厳島神社 密教法具 五鈷杵・独鈷杵

【著者について】 岡田譲 美術評論家・工芸研究家 東京出身。東京帝国大学卒。東京国立博物館学芸部長、文化庁文化財鑑査官を経て、1972年東京国立近代美術館館長。共立女子大学教授、文化財保護委員会専門委員。1973年から多摩美術大学講師、多摩美術大学文様研究所研究所員として勤める。漆芸史を専門とし、伝統工芸の評論で活躍した。1980年「美と風土―名品・名匠との出会い」で芸術選奨文部大臣賞受賞。

★状態★ 1974年のとても古い本です。50年ほど経過しております。 画像のものが全てです。

別刷りの図版一覧は、経年並ヤケしみ・上下端に小いたみあり。 天小口に経年並ヤケ、表裏見開き全体に経年並ヤケしみなどありますが、 カラー・モノクロ写真図版良好、目立った書込み・線引無し、 問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)

<絶版・入手困難本>オークションにも滅多に出ない、貴重な一冊です。 古本・品にご理解のある方、この機会にぜひ宜しくお願いいたします。

★お取引について★ ■商品が到着しましたら、必ず「受取連絡」のお手続きをお願い申し上げます。 ■品です。それなりの使用感がございます。 モニタのバックライトの作用により、写真画像は実際よりきれいに見えがちです。 ■絶版・廃盤、一般の書店で販売されない限定販売、 書店や出版社で在庫切れである、またはその他の理由により、 定価に関係なく相場に合わせて高額となる場合があります。 ■「かんたん決済支払明細」の画面を保存・印刷することで領収書に代えさせて頂きます。 ■PCよりの出品です。携帯フリマサイトのようにすぐにご返信はできかねます。 ■かんたん決済支払期限が切れた場合、落札より一週間以内に連絡が取れない場合、 落札者都合にてキャンセルいたします。 ■土・日・祝日は、取引ナビでの応答・発送をお休みしております。 他に連絡・発送のできない日は自己紹介欄に記載しております。 ■万一、商品やお取引に問題があった場合は、いきなり評価ではなく、 取引ナビにてご連絡ください。 誠実に対応いたしますので、ご安心いただけますと幸いです。

■上記の点をご了承頂ける方のみ、 ご入札くださいますようお願い申し上げます。

★商品の状態について★ !オークションが定める基準をもとに、出品者の主観により判断しています。 以下は公式ページより選択の目安より転載します。

新品、未使用…未開封の新品、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品 未使用に近い…ではあるが数回しか使用しておらず、傷や汚れがない 目立った傷や汚れなし…品。よく見ないとわからないレベルの傷や汚れがある やや傷や汚れあり…とわかるレベルの傷や汚れがある 傷や汚れあり…品。ひとめでわかるレベルの大きな傷や汚れがある 全体的に状態が悪い…品。大きな傷や汚れや、使用に支障が出るレベルで不具合がある。ジャンク品など。

他にも出品しています。ぜひ御覧ください。 ↓↓↓出品中の商品はこちら↓↓↓Click here!